くまちゃんブランコで大車輪

実験ショー紹介

- どんな実験なの?

よく公園などで見かける「ブランコ」をテーマにした実験です。みなさんはブランコをこげますか?実は「ブランコをこぐ」ということには科学のヒミツがかくされているのです。大きなブランコ実験装置「くまちゃんブランコ」を使いながらみなさんといっしょに考えてみたいと思います。 - 実験のしかたは?

ブランコ実験装置「くまちゃんブランコ」には大きなぬいぐるみが乗っています。実験者の手元にあるロープを操作するとぬいぐるみが立ったりしゃがんだりします。それをくりかえすとブランコのゆれがどんどん大きくなるのです。(実際にやってみると意外とむずかしいです。)うまくこげれば大車輪もできる!かな? - この実験でわかること・・・ブランコをこぐということ

いわゆる「立ちこぎ」というのは、ブランコの上で立ち上がる→しゃがむ→立ち上がる→・・をタイミングよく繰り返すことです。さてこのタイミングですが、ブランコをこいでいる人を観察すると・・・

いわゆる「立ちこぎ」というのは、ブランコの上で立ち上がる→しゃがむ→立ち上がる→・・をタイミングよく繰り返すことです。さてこのタイミングですが、ブランコをこいでいる人を観察すると・・・

しゃがんだ状態からスタート(A点)

→だんだんと立ち上がって(B点)

→完全に立ち上がっている(C点)

C点からA点に戻るときも、上と同じ動きを繰り返します。

こうして文章で説明されると、「本当にそんなふうにしてこいでいるのかなあ?」と疑問に思う人もいるでしょう。でも実際に自分でこいでみるとよくわかります。また「立つ」、「しゃがむ」のタイミングが少しでもずれるとたちまちブランコのゆれは小さくなってしまうことにも気づきます。ブランコをこぐというのは、絶妙なタイミングが大切なのです。 - 気をつけよう

この実験は実際にみなさんがブランコに乗るわけではないので危険はありません。ただ、実験中はゆれているブランコには近づかないようにしてください。

また、公園のブランコに実際に乗って確かめてみるときには、安全には十分に注意してください。

実験ショーのポイント

【実験の原理】

今回はブランコという身近にある遊具を題材に選んでみました。ブランコは振り子の一種で、漕げば揺れを大きくすることができます。私たちは子どものころから自然に「漕ぐコツ」を覚えて、いわゆる「座りこぎ」や「立ちこぎ」をしながらブランコで遊んできました。ところがよく考えてみると「漕ぐ」というのは実に絶妙なタイミングで「立つ」「しゃがむ」を繰り返しているのです。中央付近(一番遠心力のかかるあたり)で立ち上がり、端まで上がったところでしゃがんでいます。もしこれを逆にしたら、揺れているブランコもすぐに止まってしまいます。この原理は「パラメータ励振」で説明することができますが、今回は「タイミングを合わせる」(=共振)ということに焦点をあてて実験をすすめます。

【ショーの構成】

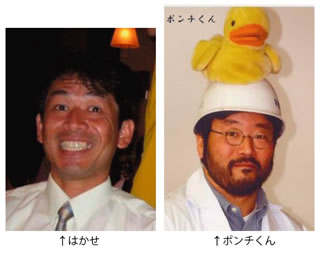

博士は実験の達人です。ポンチくんは科学をこよなく愛する助手ですが、難しい計算は苦手です。ポンチくんはいろいろと実験に挑戦しますが、次々に失敗します。そのたびに博士と一緒に失敗の原因を考えます。そしてついにはブランコの漕ぎ方をマスターし、ブランコに乗ったぬいぐるみを上手に操作して大車輪を成功させます。

【ショーで大切にしていること】

①わかる喜び ②できる喜び ③大切にしてもらった喜び

この3つがそろったときに子どもたちは「楽しかった」と思えるのではないでしょうか。実験ショーを見てくれる子どもたちの年齢はさまざまですから、ショーのすべての内容を全員が理解するのは難しいことです。しかしそんな中でも「なるほどなあ」と思える瞬間を1つでも多く共有したいと思っています。

プロフィール

氏名:東郷 伸也(とうごうしんや)

所属:京都市立洛北中学校

昭和61年より京都市立中学校で理科の教員。京都市青少年科学センターでの勤務をはさんで現在京都市立洛北中学校勤務。10数年前より「博士とポンチくん」のコンビで全国各地の科学館等でサイエンスショーを行っている。ポンチくんは橋本年弘さん(京都市立陵ヶ岡小学校教諭)。京都市青少年科学センターで同じ部署に勤務したことがきっかけで一緒にサイエンスショーを始めた。